Jeudi 1 avril dernier avait lieu à Lyon un débat organisé par le Chène 69 intitulé « Quelle retraite pour demain ? ». Un vaste débat d’actualité, puisque c’est aujourd’hui que sont lancées les concertations avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites.

Je vous propose au travers se billet de faire un tour d’horizon des différentes problématiques et des différentes pistes de réflexion que j’ai eues sur le sujet pour lequel je vous invite à réagir.

Le problème des retraites, une bombe à retardement.

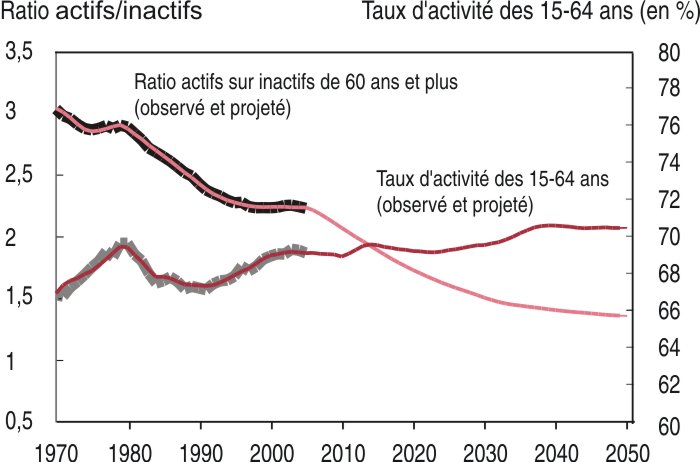

Ce sera sans doute le chantier du quinquennat, le dossier des retraites est un sujet brulant, mais nécessaire. Si aujourd’hui les comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale est déficitaire de presque 10 milliards d’euros en 2009 et pourrait atteindre 24,8 milliards d’euros en 2020 et 68,8 milliards en 2050 selon le conseil d’orientation des retraites (source rapport du sénat). La principale cause étant la chute du nombre de cotisants par rapport au nombre de bénéficiaires. En effet, si en 1960 on voyait 4 actifs pour 1 retraité, aujourd’hui ce rapport est de 2,2 et pourrait chuter à 1,4 en 2050 (source INSEE) :

Ce déséquilibre s’explique s’explique de plusieurs manières :

- Arrivée de plus en plus tard sur le marché du travail

- Inversion de la pyramide des âges :

- « Papy boom »

- Baisse du taux de fécondité.

- L’espérance de vie qui augmente.

Outre le financement des retraites, l’augmentation de la durée de vie pose également la question du financement de la santé de nos ainés. En effet, soigner une personne de 80 ans n’est pas aussi aisé lorsqu’elle en a 90 et demande des moyens supplémentaires. Pour pouvoir s’occuper correctement de nos ainés, il est primordial de la part de l’ensemble de la communauté, d’anticiper les besoins financiers, tant au niveau des branches retraites qu’au niveau de la branche santé de la sécurité sociale.

Quels sont les moyens d’action ? Que se passe-t-il en Europe ?

Dans un système par répartition, pour financer les retraites, il n’existe que 3 variables d’ajustement que l’on peut baisser ou augmenter :

- Le montant des pensions des retraites.

- La durée de cotisation.

- Le montant des cotisations patronales et salariales.

Baiser le montant des pensions est impensable, il ne ferait que réduire le pouvoir d’achat de nos ainés. Monter les cotisations, en temps de crise, est difficile tant pour les entreprises qui y verront une augmentation des charges, que pour les salariés qui y verront une perte du pouvoir d’achat difficile à digérer. Il ne reste donc que l’augmentation de la durée de cotisation. C’est d’ailleurs dans ce sens que la plus part des pays Européens ont tranché, si bien qu’aujourd’hui la France est le pays où l’âge de départ à la retraite est le plus faible :

| PAYS ( UE 27 ) | Hommes | Femmes |

|---|---|---|

| Allemagne | 65 ans | 65 ans |

| Autriche | 65 ans | 60 ans |

| Belgique | 65 ans | 64 ans |

| Égalisation progressive à 65 ans au 1er janvier 2009 |

||

| Bulgarie | 63 ans | 58 ans |

| Chypre | 65 ans | 65 ans |

| Danemark | 65 ans / 67 ans (pension de base) (complémentaire publique) |

|

| Espagne | 65 ans | 65 ans |

| Estonie | 63 ans | 59,5 ans |

| Finlande | 65 ans | 65 ans |

| France | 60 ans | 60 ans |

| Grèce | 65 ans | 60 ans |

| Hongrie | 62 ans | 62 ans |

| Irlande | 65 ans | 65 ans |

| Italie | 65 ans | 60 ans |

| Lettonie | 62 ans | 61 ans |

| Lituanie | 62,5 ans | 60 ans |

| Luxembourg | 65 ans | 65 ans |

| Malte | 61 ans | 60 ans |

| Pays-Bas | 65 ans | 65 ans |

| Pologne | 65 ans | 60 ans |

| Portugal | 65 ans | 65 ans |

| République tchèque | 62 ans | 61 ans |

| Roumanie | 63 ans | 58 ans |

| Royaume-Uni | 65 ans | 60 ans |

| Slovaquie | 62 ans | 62 ans |

| Slovénie | 63 ans | 61 ans |

| Suède | 65 ans | 65 ans |

Il est légitime de se demander si la France continuera de faire figure d’exception.

Le casse-tête de la pénibilité.

S’il y a bien un point qui s’annonce délicat, mais à la fois novateur, c’est bien la prise en compte éventuelle de la pénibilité dans le calcul de l’âge de départ en retraite. En effet, si la notion pénibilité était retenue, ce serait une première en Europe.

Pour autant, et en ce qui me concerne, je trouve que la notion de pénibilité est très difficile à évaluer. En effet, si l’idée me semble légitime sur le papier, il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de problématiques méritent d’être posées.

Tout d’abord, quelle est la liste des métiers qui peuvent être considérés comme « pénibles » et par opposition lesquels ne le sont pas ? Quelle échelle de pénibilité peut-on donner ? Sur ce point, il est important de ne pas opposer la fatigue physique à la fatigue psychologique (stress, etc.). J’avoue avoir peur que l’on tombe dans l’image et la démagogie. De plus, comment faire accepter un choix forcément arbitraire, car après tout, qui ne considère pas son métier comme pénible ? Ne risque t’on pas également à ne pas recréer un système de régimes spéciaux gravé dans le marbre.

En effet, la notion de pénibilité pour un travail évolue au cours des années. Il y a 20 ans, les conditions de travail n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui, et elles ne seront pas les mêmes dans 20 ans. Comment prendre en compte cette évolution positive, et parfois négative ? Comment également prendre en compte les différences d’une entreprise à l’autre, ou d’une institution à l’autre, d’un secteur géographique à l’autre ? Enfin, comment prendre en compte les changements professionnels ? En effet, aujourd’hui, on ne fait plus un métier, mais des métiers.

Plutôt que de chercher la bonne formule mathématique, ne vaut-il mieux pas simplement chercher à améliorer les conditions de travail et avoir le même système de calcul de retraite pour tous ou bien, faut-il malgré tout, penser un système de point ?

Dans tous les cas, il me semble clair que la notion d’âge légal pour la retraite au sens arbitraire du terme est dépassée.

Quid de l’emploi des séniors ?

Dernier point qui me semble important de traiter, la question des l’emploi des séniors. Sur ce point, la France fait particulièrement figure de mauvais élève européen, puisque le taux d’emploi des séniors de 38,3% en France est très loin derrière le taux moyen européen de 44,7% (source journal du net).

Il s’agit à mon avis d’un problème avant tout culturel. Depuis trop longtemps on a considéré, à tort, qu’il valait mieux mettre les séniors en pré-retraite pour « laisser la place aux jeunes », ou bien que plus le temps passait et plus les séniors étaient une charge dans l’entreprise ou la collectivité. C’est tout le contraire ! Là c’est tout un travail de pédagogie auprès des entreprises (et des pouvoirs publics) pour faire comprendre que nos séniors ne sont pas des handicaps, ni des couts, mais des atouts. Et à mon sens, l’atout principal des séniors est avant tout le savoir et l’expérience.

En France, il manque sérieusement la notion de knowledge management. Il ne faut pas voir uniquement un salarié comme un « outil de production » (au sens large), mais comme une réserve de savoir qui se remplit au fil du temps. Et en se privant de nos séniors, on se prive d’une énorme source de savoir. Je pense qu’une des pistes de réflexion serait de favoriser la transmission de connaissance des salariés en fin de carrière, que ce soit au sein de l’entreprise, ou bien dans les universités trop souvent théoriques.